本文共 1037 字,大约阅读时间需要 3 分钟。

目录

一、OSI模型历史背景

在制定标准方面,起着重大作用的两大国际组织是:国际电信联盟电信标准化部门,与(ISO),虽然它们工作领域不同,但随着科学技术的发展,通信与信息处理之间的界限开始变得比较模糊,这也成了国际电信联盟电信标准化部门和ISO共同关心的领域。1984年,ISO发布了著名的ISO/IEC 7498标准,它定义了网络互联的7层框架,也就是开放式系统互联参考模型。

二、OSI基础知识

2.1.七层定义及作用

应用层:网络服务与最终用户一个接口。(如:微信、qq、百度等应用)

表示层:数据的表示、安全、压缩。

会话层:建立、管理、中止会话。

传输层:定义传输数据的协议端口号,以及流控和差错校验。(如:TCP,UDP,SNMP等协议,和80,23,20,21等端口)

网络层:进行逻辑地址寻址,实现不通网络之间的路径选择。(如IP地址:192.168.1.1)

数据链路层:建立逻辑连接,进行硬件地址寻址、差错校验。(如计算机MAC网址)

物理层:建立、维护、断开物理连接。(如:网卡、中继器等)

2.2 .PDU协议数据单元

数据段、数据包、数据帧、比特流

2.3 设备与层的关系

应用层:计算机

传输层:防火墙

网络层:路由器

数据链路层:交换机

物理层:网卡

2.4 协议族组展示

应用层:HTTP、FTP、TFTP、SNMP、SMTP、DNS

传输层:UDP、TCP

网络层:ICMP、IGMP、IP、ARP、RARP

三、TCP/IP 与OSI对比

TCP/IP 目前使用较为广泛,而OSI相对而言过于复杂,当然,TCP/IP 4层模型 演化到TCP/IP 5 层,其中TCP/IP5 模型中将原有的网络接口层细分为数据层和数据链路层,而OSI则是再上层进行了改动,新增了表示层和会话层。

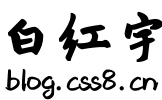

四、物理图详解

4.1物理拓扑图展示

4.2图解

根据上图和基础知识的整合,可以看到,计算机作为物理层,当计算机发出请求(上层数据),经过交换机(数据链路层)、路由器(网络层)、防火墙(传输层),最终到达外网应用层,当应用层接收到相对应用的请求后,便做出响应,又通过防火墙-路由器-交换机,最终返回到计算。

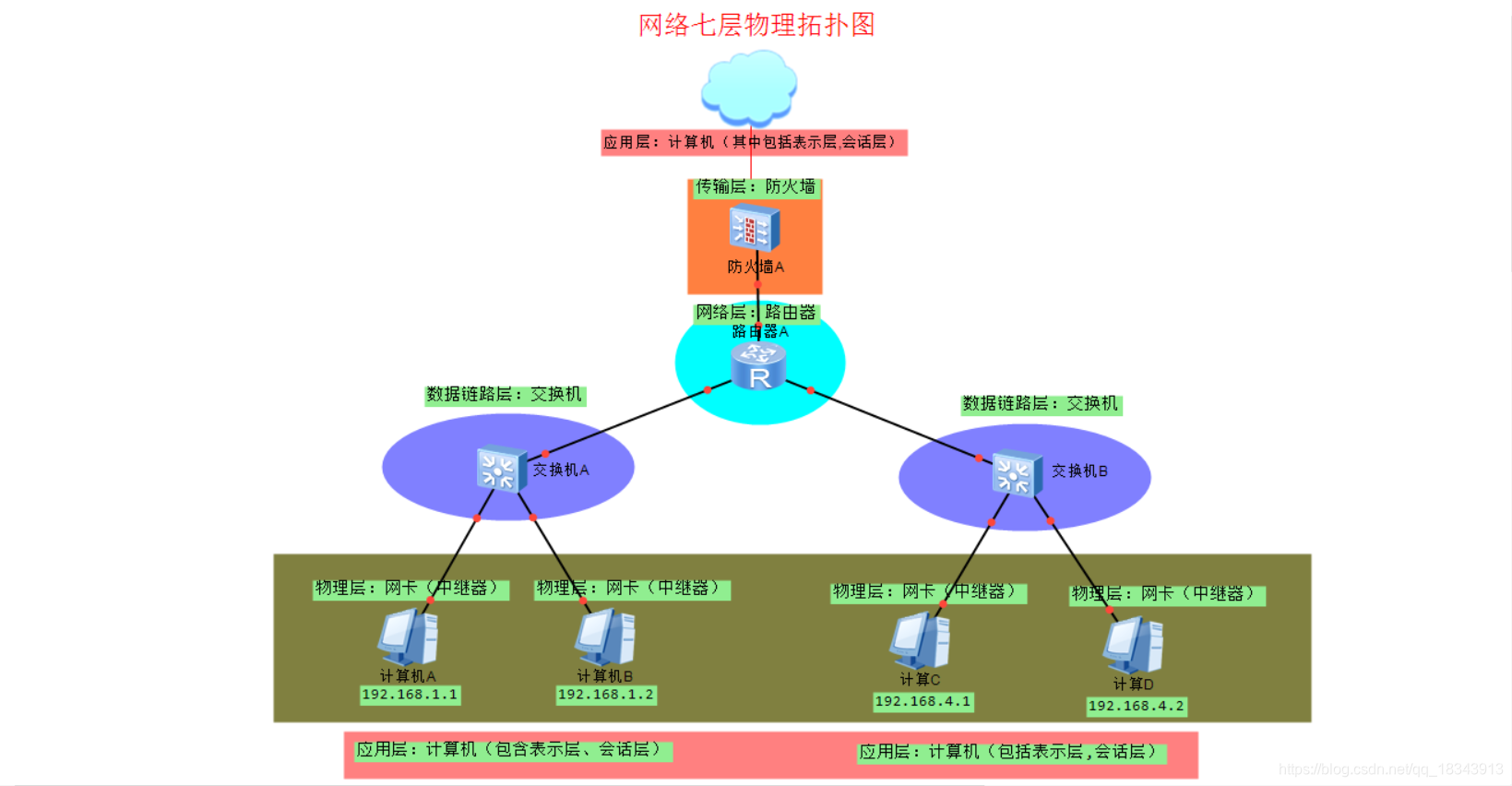

五、逻辑图详解

5.1.逻辑拓扑图展示

5.2 图解

根据上图,数据通过物理层(网卡地址MAC)传输到数据链路层,再通过网络层(路由器)、传输层(防火墙)到应用层,最后再从应用层返回传输层。

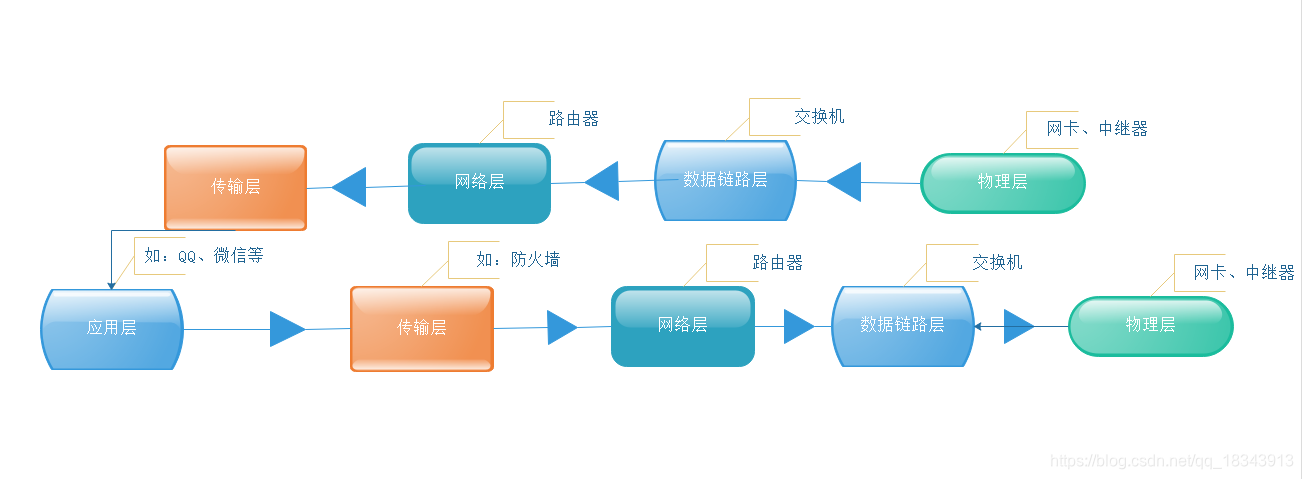

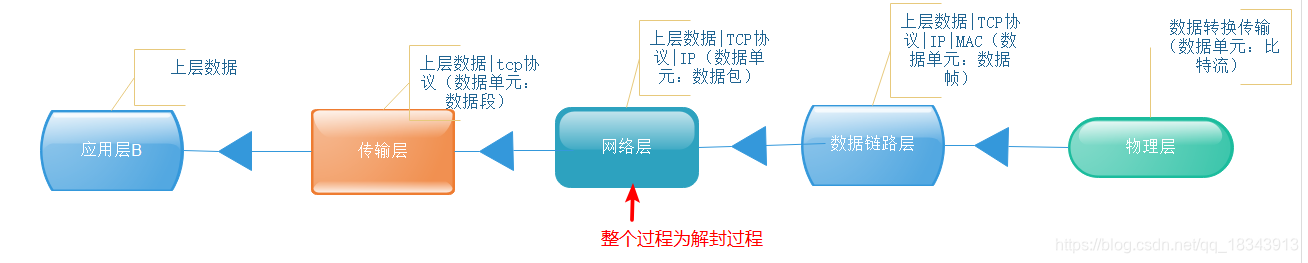

六、封装和解封全过程详解

6.1封装过程

6.2解封过程

发表评论

最新留言

关于作者